ZFA-Unterricht: Diese Vorteile hat das Teamcoaching

Theorie, Übung, Anwendung – in dieser Reihenfolge erfolgte bislang im Unterricht der Zeichner/-innen EFZ Fachrichtung Architektur der Transfer von der Theorie in die Praxis. Dieser Ansatz wurde nun durch die neue Bildungsverordnung und den neuen Bildungsplan geändert. Die Handlungskompetenzen stehen neu im Mittelpunkt und werden am GBS St.Gallen sogar im Teamcoaching und in einer grossflächigen Lernlandschaft vermittelt.

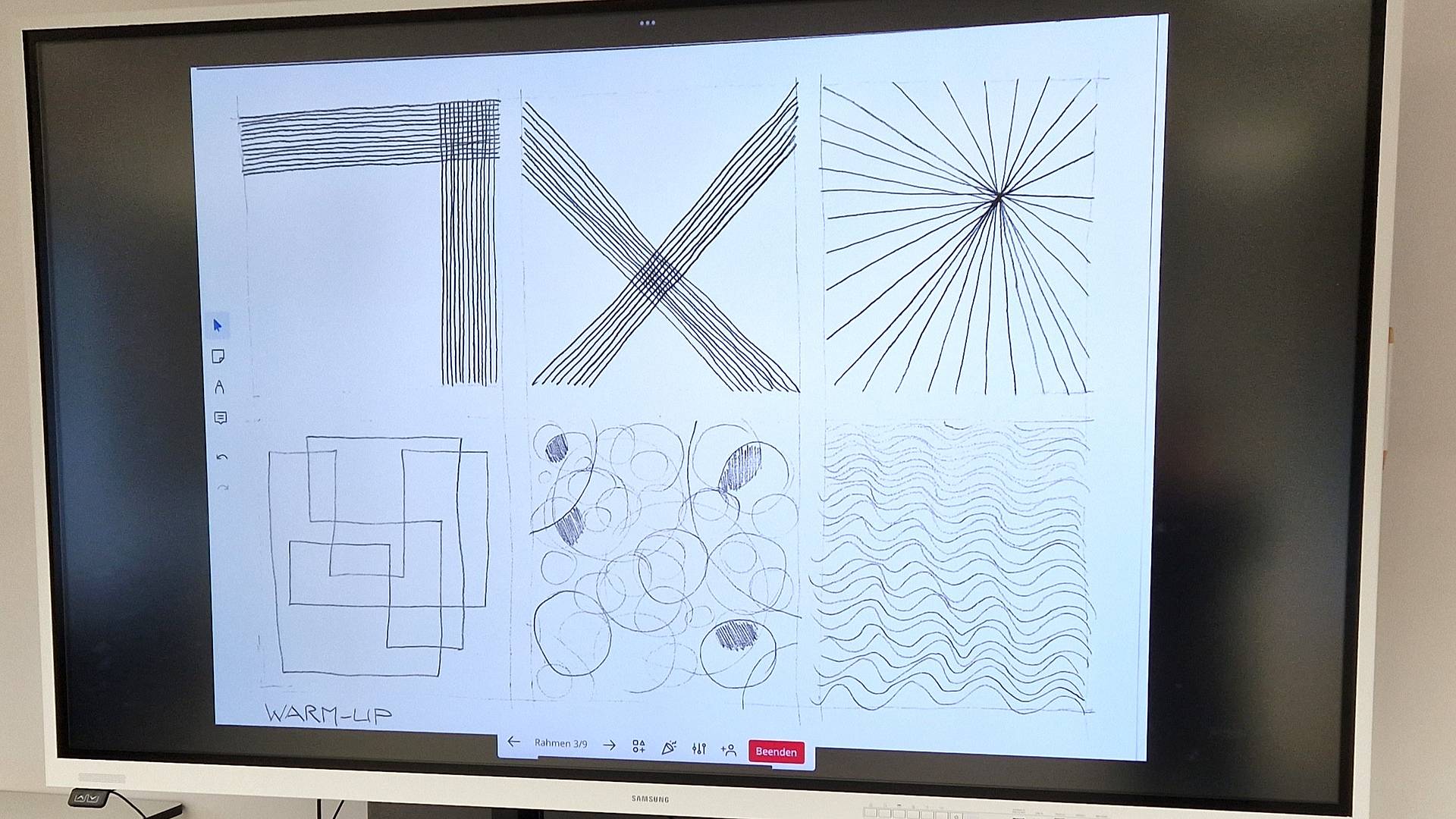

Warm-up um 8:20 Uhr: Die Zeichner/-innen EFZ Fachrichtung Architektur (ZFA) im ersten Ausbildungsjahr skizzieren fleissig die eingeblendeten Muster. Woche für Woche werden sie sich von den Vorgaben mehr lösen und die Linientechnik verstärkt mit einem eigenen kreativen Ansatz üben.

Zuvor hatten die Lernenden ihre Porträts von der Vorwoche abgenommen und ihre neue Photoshop-Aufgabe aufgehängt. Nachdem sie sich aufgewärmt haben, widmen sie sich nach einem kurzen Input selbstständig dem Thema «Der Goldene Schnitt». Währenddessen bleibt für die Lernenden und die Lehrpersonen Heiner Gabele und Thomas Nüesch genügend Zeit für Einzelgespräche.

Diese ersten Unterrichtsminuten sind exemplarisch für die wichtigste Neuerung, die die neue Bildungsverordnung für den Unterricht an der Berufsschule mit sich bringt: Im Zentrum stehen die Handlungskompetenzen – und nicht mehr länger die Fachkompetenzen.

Coaching durch zwei Lehrpersonen

Aktuell haben 40 ZFA-Lernende ihre Ausbildung am GBS St.Gallen begonnen. Sie wurden in zwei Klassen eingeteilt, wobei eine der Klassen im ABU-Unterricht phasenweise bilingualen Unterricht hat. Den Berufskundeunterricht absolvieren die Lernenden gemeinsam, was künftig noch mehr klassenübergreifende Gruppenbildungen ermöglichen wird.

Die Berufskunde-Lehrpersonen bilden derweil ein eingespieltes Team: Heiner Gabele, Thomas Nüesch und Clemens Natsis bereiten sich gemeinsam vor und stimmen sich kontinuierlich ab. Der finale Austausch findet direkt vor dem Unterricht im Fachbereichsbüro statt.

Diese Art der Zusammenarbeit wird durch den neuen Bildungsplan unterstützt und wurde von den GBS-Lehrpersonen schon während der Ausarbeitung als Chance erkannt. ZFA-Fachbereichsleiter Heiner Gabele erklärt: «Diese Zusammenarbeit bereichert den Unterricht. Du hast einen Partner, mit dem du dich jederzeit – vor und während des Unterrichts – austauschen kannst.»

Thomas Nüesch ergänzt, dass der Unterricht für alle Beteiligten an Qualität gewonnen habe. Er erklärt: «Wir Lehrpersonen können individueller auf die Lernenden eingehen und uns besser auf einzelne Situationen einstellen.»

Grossflächige Lernlandschaft

In dieser Zusammensetzung werde es keine Rolle spielen, ob die Klassengrösse 50 oder 35 Lernende beträgt, ist sich Heiner Gabele sicher. Er erklärt: «Im Teamcoaching und mit diesem Raumsetting kannst du alles abfedern. Selbst bei 50 Lernenden müsste nicht sofort eine dritte Klasse gebildet werden.»

Die Räumlichkeiten im vierten Stockwerk der Schreinerstrasse wurden so umgestaltet, dass durch die Entfernung von Wänden zwei Klassenzimmer und ein Büro zusammengelegt wurden. In der Mitte der neuen Lernlandschaft wird noch eine Arena eingerichtet – analog zum Riethüsli-Klassenzimmer H.414 und der Lernlandschaft der Schule für Gestaltung St.Gallen. Hier finden die Inputs der Lehrpersonen statt, und die Lernenden halten ihre Präsentationen. Zusätzlich wird ein Beamer getestet, der flexibel im Raum positioniert werden kann und auf beliebige Flächen projiziert.

Lernende schätzen sich selber ein

Seit den Herbstferien wird die Lernlandschaft freitags von weniger Lernenden aufgesucht – und das aus gutem Grund: Da die ZFA neu nach dem Blended-Learning-Ansatz unterrichtet werden, ist zeit- und ortsunabhängiges Lernen möglich. Bis Ende des laufenden Semesters können diejenigen Lernenden, die es möchten, im Betrieb am Schulstoff arbeiten. Heiner Gabele erklärt: «Für diese Phase haben sich die Lernenden selbst eingeschätzt, ob sie zu den Selbstlernern oder den Begleitlernern gehören. Auch die Lehrbetriebe haben das Formular erhalten und die Einschätzung unterschrieben.»

Ein Viertel der Lernenden nutzt die Möglichkeit, die auf der Lernplattform Moodle bereitgestellten Aufgaben ausserhalb der Schule zu bearbeiten. «Die Selbstlerner können die schulischen Aufträge, die sie im Betrieb erledigen, auch anders über die Woche aufteilen, jedoch während der Arbeitszeit. Wenn die Aufträge vor der Zeit erledigt sind, können sie die restliche Schulzeit für den Betrieb nutzen», sagt Heiner Gabele.

Im nächsten Schritt wird die Einteilung der Lernenden leistungsabhängig erfolgen. Bearbeitet werden Aufgaben, die praxisnah sind und direkt aus dem Berufsalltag stammen. So müssen die Lernenden beispielsweise ein Bad planen und mit den korrekten Massen in der CAD-Software umsetzen. Solche Praxisaufgaben entsprechen ganz dem Ziel der neuen Bildungsverordnung, die den Fokus auf Handlungskompetenzen legt.