Industrial Design HF: Warum ist das Portfolio so wichtig?

Industrial Designer/-innen lösen Probleme, die in unserem Alltag auftauchen. Lehrgangsleiter Markus Pawlick spricht im Interview darüber, was die Studierenden in den sechs Semestern an der Schule für Gestaltung St.Gallen und bei der Diplomarbeit lernen.

Markus, was erwartet die Studierenden im Lehrgang Industrial Design HF?

Markus Pawlick, Lehrgangsleiter Industrial Design HF: Der Grossteil des berufsbegleitenden Studiums besteht aus Projektunterricht. Die Studierenden werden als Ergebnis immer etwas Konkretes, ein physisches Produkt in den Händen halten. Dadurch bauen sie ein ansehnliches und wertvolles Portfolio auf. Insgesamt bietet die Weiterbildung eine breite Palette an Wissen und Fähigkeiten, um die Studierenden auf die vielfältigen Anforderungen des Berufs Industrial Designer/-in vorzubereiten. Es werden sowohl kreative als auch technische Aspekte behandelt, um innovative und funktionale Designs zu entwickeln.

Warum wird grossen Wert auf das jeweilige Portfolio der Studierenden gelegt?

Das Portfolio ist von grosser Bedeutung, wenn man sich für eine Stelle bewirbt oder in einem Designbüro vorspricht. Anhand des Portfolios können potenzielle Arbeitgeber/-innen in kurzer Zeit den Stil und die Herangehensweise eines Bewerbers einschätzen. Sie können feststellen, ob die Bewerberin oder der Bewerber zur Philosophie des Unternehmens passt.

Ich möchte eine oft gestellte Frage an unseren Infoanlässen stellen: Wie sieht die Diplomarbeit im sechsten und letzten Semester aus?

Zur Halbzeit des Studiums gibt es bereits ein Zwischendiplom, dass die Studierenden ideal an die Diplomarbeit heranführt. In Bezug auf die Herangehensweise gibt es beim Schlussdiplom keinen wesentlichen Unterschied. Nachdem das Problem bekannt ist, wird zuerst recherchiert, ehe der Designprozess weiter ins Rollen kommt. Sowohl beim Zwischendiplom als auch bei der finalen Diplomarbeit rücken die Nutzer/-innen, die Kundschaft in den Mittelpunkt. Eine gute Diplomarbeit besticht durch Plausibilität und Konsistenz. Das Konzept dahinter muss plausibel und realistisch ausgestaltet sein.

Wie meinst du das?

Die Arbeit muss in sich stimmig und logisch sein. Die Aufgabenstellung wirkt nur auf den ersten Blick eingrenzend. Sie bildet einen Rahmen, um die Studierenden in eine Richtung zu schicken. Abweichen dürfen die Studierenden gerne, sofern sie detailliert erklären, weshalb sie sich für diesen Weg entschieden haben. Es ist wichtig, dass sie aufzeigen können, wo ihre Arbeit steht: Handelt es sich um ein Modell oder einen Prototyp? Was fehlt der Idee zur industriellen Produktion?

Problem, Recherche, Designprozess – kannst du uns die Vorgehensweise von Industrial Designer/-innen genauer beschreiben?

Der Designprozess beginnt mit der Recherche. Hierbei geht es darum, Informationen zu sammeln und den Kontext des Designs zu verstehen. Eine unserer letzten Aufgabenstellung war zum Beispiel, dass die Studierenden eine solarbetriebene Notleuchte gestalten. Eine Studentin spezialisierte sich auf die Gestaltung von Lampen für Kinder. Sie fand, dass bei einem überraschenden Stromausfall die Jüngsten am stärksten von der Dunkelheit betroffen seien. Herausgekommen ist eine Mischung aus Lampe, Notleuchte und Spielzeug. Die Studentin informierte sich in einem Kindergarten und fand heraus, was die Kleinsten am meisten anspricht. Deshalb wurde ihre Notleuchte von der Figur des Stehaufmännchens inspiriert. Nach einer solchen Recherche folgt die Konzeptionsphase.

Was passiert in der Konzeptionsphase?

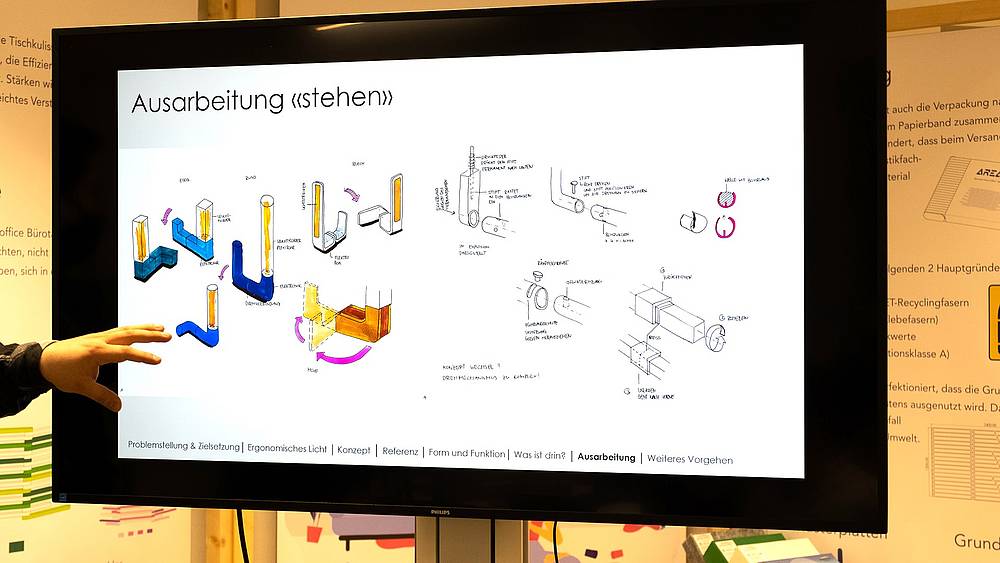

Hier werden Ideen entwickelt und erste Skizzen angefertigt. Es ist möglich, dass in diesem Stadium erneut zur Recherche zurückgekehrt werden muss, um das Konzept zu verfeinern oder zu erweitern. Der Designprozess erlaubt es, verschiedene Schritte vorwärts und wieder zurückzugehen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Einfachheit und Klarheit des Produktes ist dabei das Ziel. Gerade das ist aber mit etwas vom Schwierigsten in dieser Phase.

Im nächsten Schritt erfolgt die Ausarbeitung des Entwurfs. Dies beinhaltet detailliertere Zeichnungen und möglicherweise auch die Erstellung von ersten Modellen. Dabei greifen unsere Studierenden beispielsweise auf den 3D-Drucker oder auf Schaummaterialien zurück. Sie lernen bei uns, mit den verschiedenen Phasen des Designprozess umzugehen und sie erfolgreich zu meistern.